中国式现代化,民生为大。2024年,市委、市政府认真学习贯彻习近平总书记关于民生工作的重要论述,持续深化全省“三个年”活动,扎实推进“八个新突破”,高质高效推进各项为民实事落地见效。截至目前,我市2024年确定的十个方面30项为民实事已全面完成。

1月14日,2024年度西安市为民实事重点项目观摩暨集中运营启动仪式举行。此次观摩市政道路微改造、市规划馆、市科技馆、长安书院图书馆、红旗铁路公园、市青少年活动中心、市人民体育场、市工人文化宫等重点民生项目。这些项目通过盘活存量资源、创新机制模式打造城市新空间和民生新供给,是市委市政府推动城市转型发展、实施城市有机更新的先行示范工程,是通过各相关部门协同联动完成的精品工程。

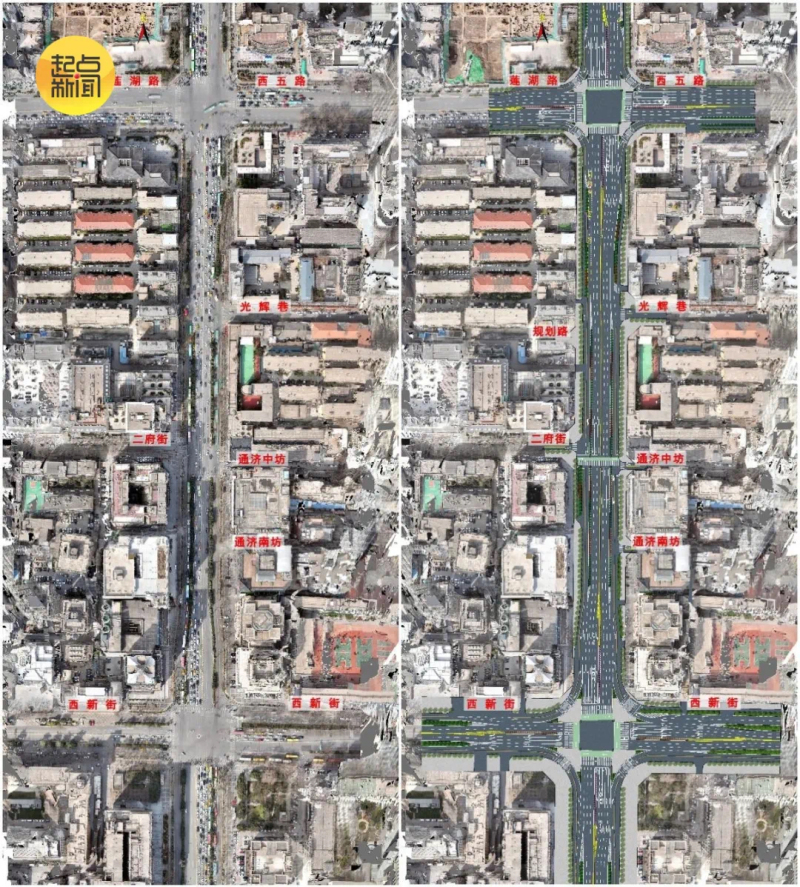

市政道路微改造工程

按照规划设计、投资建设、城市运营、数字赋能、综合治理“五个一体化”工作思路,坚持问题导向,深挖道路潜力,重塑路网效能,健全长效运维管理机制,以“绣花”功夫精雕细琢城市交通脉络,秉持“微改造、精治理”“小投入、大成效”“动则快、动则成”要求,科学论证、严谨设计、精心组织,最大限度降低施工影响,切实提高特大城市科学化、精细化、智能化治理水平。2024年先后完成了咸宁路、明光路微改造试点项目,以及长安路—未央路、东西大街等主干路微改造、二环路拥堵点交通优化和次支路微改造等108个项目,改造里程199.14公里,为市民营造出更加便捷、安全、舒适的出行环境。

西安城市规划馆

坚持把整合利用闲置资产与增加高质量文化供给结合起来,以市科技馆、市规划馆为核心内容重新定义“长安云”功能,实施公共文化设施所有权和使用权分置改革,在保证政府公益设施投入的基础上,增强市场化、可持续运营能力,促进公益性、社会性和市场化的有机统一,推动“科技、教育、文化”融合发展,打造新型知识中心、体验中心和交流中心,培育新场景、新供给、新消费。

西安城市规划馆位于长安云项目北馆6至7层,设置千年溯源、西部先行、追赶超越等六大功能区域,全场景展示千年古都风貌、现代化城市建设成就。全国首创空间规划飞翔剧场,首座营城理念展示空间,开辟城市规划与公众参与新机制。市民群众在了解城市规划、品鉴城市建设过程中,享受到更多的艺术欣赏、科普教育、亲子陪伴等个性化、体验式升级服务。

西安科技馆

西安科技馆位于长安云项目南馆,馆内布局了《科学探究》《硬核力量》《逐梦空天》等七个主题展区,配备了科普研学教室、创梦工坊、探客工坊等四大特色教育空间,设置了球幕影院、4D影院、奥秘秀场和青少年创梦舞台等近400件展品展项,打造国内首座以重点产业领域为线索的全方位展示科技实力的科技馆。秦岭长廊连接科技馆与规划馆,文化、科技、体验相互交融,为公众提供了科普知识、沉浸式科技艺术新体验。

长安书院

推进图书馆服务功能拓展和运营管理模式创新,在功能设计和运营方式上采取“公益性+市场化”,在整体风格和空间利用上坚持统筹布局、分区运营、设施共享,在服务供给和场景布设上采取“主体性+拓展性”。图书馆设计总藏书量300万册,阅览座位3000个,最大可同时容纳1.5万人在馆。增设了交流互动和线上网络图书馆功能,搭建起与省级、区县和各高校图书馆的数字化联动平台,“阅读+”文化空间突出精品图书、生活美学、潮流文创、科技体验、古籍文玩、出版研学、餐饮服务等功能,为市民群众提供了多功能、现代化、复合型的文化体验新空间。

红旗铁路公园

积极探索存量时代城市闲置低效资产利用开发新模式,充分利用资源规划手段提升城市价值,开辟用少量财政资金撬动片区紧凑、持续、循环开发建设新路径。分类分级收储出让土地,以经营性设施运营收益补充公益性服务支出。按照“城市性、社区性、生态性”规划8个社区业态,营造8大主题分区,建成长约8公里、占地881亩的公园廊道,建设9条市政道路、5座人行天桥、560个停车位,有效盘活9.02平方公里低效零散用地。功能上集居民休闲、户外健身、社区运动、日常娱乐、多元艺术、在地文化、城市记忆等多元要素于一体,打造工业遗产保护、生态环境修复、道路交通疏导、人居环境改善、综合环境提升等多功能的城市客厅和城市绿廊。

西安市青少年活动中心

综合考虑优化全市公共文化设施布局,按照整合土地、整合功能、整合运营的思路,充分利用原市图书馆、妇女儿童活动中心既有设施和周边闲置用地,实现盘活低效资源和带动区域发展相统一、普惠性供给和多样化服务相协调,拓展提升公共服务空间,开展儿童友好城市建设。新建青少年活动中心文化综合体及适儿化室外活动空间,改建原图书馆为少儿图书馆,提升改造市妇女儿童活动中心,打造了阅读探知、教育培训、运动健身和展示交流四大功能板块,让孩子们走出校园、走出课堂、走出家门有一个健康安全的学习娱乐新环境。市青少年活动中心按照“低收费、优服务”提供普惠性、市场化服务,打造参与式、互动式新型活动场所和交流培训空间、素质提升空间、锻炼成长空间、习惯养成空间。

市人民体育场改造

统筹考虑中心城区城市更新和公共服务需求,调整市人民体育场功能定位和投资建设模式,整体盘活区域存量低效闲置资产和闲置物业,在保留人民体育场历史风貌和公益性服务功能的基础上,利用经营性物业的增值收益反哺公益性体育设施的运营维护成本,采取“留、改、拆、建、补”方式分类实施场馆更新和建设,保留场内绝大多数现有功能建筑;拆除功能缺失、存在安全隐患的设施;改造田径场、综合运动馆、室外运动休闲场地、9308人防工程及配套服务设施,涵盖了田径、足球、篮球等多种项目,新建标准游泳馆,补齐了中心城区无标准室内游泳馆的需求缺口,打造城市体育运动休闲中心和中心城区全民健身中心,推动老城区焕发出新活力。

市工人文化宫

坚持文物保护活化利用、文化艺术传承发扬、城市有机更新改造、政府闲置资产盘活等有机结合,对原市委礼堂进行结构加固、文物修缮、室内装修,提升改造为市工人文化宫,进一步满足了工人文化活动的多样化需求,为市民群众的文娱生活构筑全新阵地,开辟了在保护中利用,在利用中保护的文物保护利用新模式,市工人文化宫成为西安中心城区新地标。

2024年,一系列重点民生项目正式集中竣工投用,进一步为民生“提档”、为幸福“加码”!2025年,市委市政府将继续坚持问需于民、问计于民、问效于民,着力补短板、强弱项、提质量,真正将民生工程做到人民群众的心坎上,不断满足广大市民群众对美好生活的新期待。